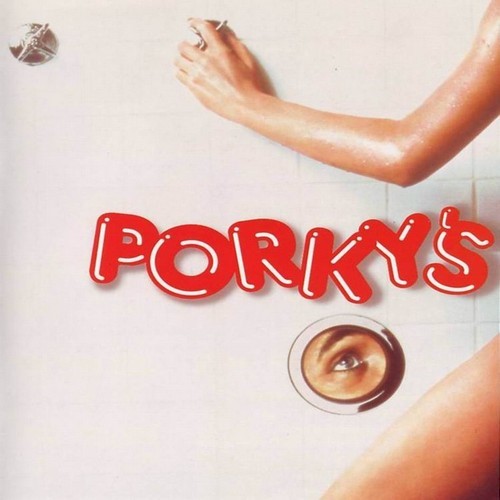

Soy plenamente consciente de que Porky’s suele mencionarse como principal representante de la comedia gamberra, erótica y cachonda. Suele considerarse como la obra iniciática de dicho subgénero. Sé perfectamente que cualquier aficionado a este tipo de cine comienza su enumeración de clásicos con este título y, muy posiblemente, continúe con sus secuelas. Lo siento por ellos, lo siento por mí mismo y por el grato recuerdo que guardaba de esta peli.